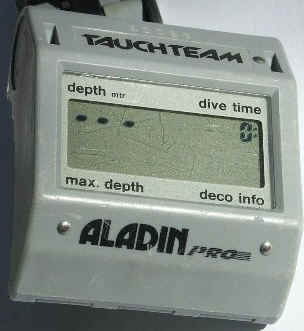

Trotz mehrerer Ansätze hat sich leider, wohl wegen der Sicherheitsaspekte

und des Haftungs- und Zertifizierungswahns, noch kein open source computer

durchgesetzt.

Aber vielleicht wird der rechts ja was und

bleibt bezahlbar!

Ein paar Jahre später:

Ja, inzwischen hat diese Typ-Familie eine ziemliche Verbreitung gefunden. Ich habe

allerdings den (wirklich subjektiven) Eindruck, dass die Möglichkeiten der open source

nicht soo extensiv genutzt werden. Der Preis ist hoch geblieben, was ich angesichts der

Entwicklungskosten für so ein Einzweckgerät auch verstehe.

Vor einigen Jahren hatte ich

hier auch geschrieben:

Wünschenswert wäre doch für die (paar?) Spinner unter den Tauchern, die immer alles

verstehen und selbst bestimmen wollen, was sie tun, eine robuste, großzügig

dimensionierte, mit entsprechenden Sensoren ausgestattete und frei programmierbare

Hardware, die man u.a. mit Dekoalgorithmen beschäftigen könnte.

Vielleicht sollte man einen normalen Billig-PDA (privat digital assistant, wie die Dinger

damals hießen) druckdicht einpacken und ihm über USB ein Bedien- und Sensorteil

verpassen???

Genau das, oder

eher ein guter Ansatz dazu, ist jetzt (2012)

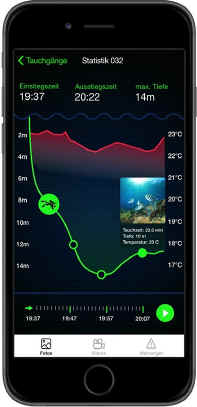

passiert. Das weit verbreitete iPhone,

ein PDA mit großen Möglichkeiten, vor allem durch die Einbindbarkeit individuell

programmierbarer Apps ist von einigen Firmen (z.B. igills und ScubaCapsule in ein wasserdichtes Gehäuse gesteckt und mit Druck- und

Temperatur-Sensoren versehen worden.

Neben den Apps für TC-Aufgaben mit sehr guter Anzeige auf dem Display laufen z.B. auch

Kamera und Video-Recorder mit externem Blitz/Beleuchtung, und an der Oberfläche kann man

im Notfall auch telefonieren.

Diese Entwicklung halte

ich nicht für eine Spielerei, sondern ingenieurmäßig, vom Kosten/Nutzen-Aspekt und

schließlich von der Nutzerfreundlichkeit her langfristig für den engagierten

Sporttaucher vernünftiger als eine teure Spezialentwicklung.

Hier sind nur die spezifischen Sensoren hinzuzufügen, der Gehäusebau ist mit den

Erfahrungen aus dem UW-Digital-Kamera-Bau nicht mehr problematisch, die

Apps-Programmierung ist gut dokumentiert und weit verbreitet. Außerdem ist der Nutzer den

Umgang mit seinem PDA-Liebling, pardon, Tablet oder Smartphone, gewohnt.

Die Gefahr des Pfuschs bei den sicherheitsrelevanten Apps besteht genauso wie im open

source project. In Eigenverantwortung muss man entscheiden, ob man die App des

vertrauenswürdigen Herstellers oder des Kumpels von nebenan einsetzt.

Ähnlich wie bei den meisten Digitalkameras wird das Gehäuse für die nächste Version

u.U. nicht mehr passen.

Aber muss man diese neue Version wirklich haben, und vielleicht kann man die alte Version

einfach einige Zeit noch für diesen Zweck belassen, statt sie dem Recycling zuzuführen?

Für das "alte" Smartphone erzielt man ohnehin keinen hohen Wiederverkaufspreis

mehr.

2019 scheinen sich diese an sich positiven

Entwicklungen schon wieder erledigt zu haben, websites nicht erreichbar!

Wenn nur das Gehäuse mit der Zusatzelektronik viel mehr kostet als ein guter TC

(ScubaCapsule 2016 um 1.000€, 2019 bei Amaz... 850 €), ist das auch nicht

verwunderlich :-(

Aber so ist das mit den Spezialentwicklungen, wobei hier ja schon viel weniger

"spezial" dabei ist, als bei einem Einzweck-Tauchcomputer.

Ich als kleiner Elektronik-Entwickler

würde das ja wegen des Versionswahnsinns und der Vielfalt der Smartphone-Typen anders

machen:

- Gehäuse groß genug für alle zu erwartenden neuen angemessenen

Smartphone-Versionen ohne jegliche Durchbrüche für Buchsen und Taster,

- enthaltene oder externe Box, die alle Sensoren und ev. Zusatzelemente enthält

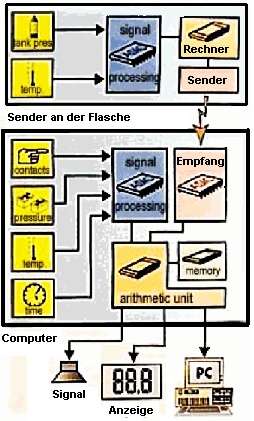

und die Werte drahtlos zum Phone übertragen kann, Beim HD-Sensor an der

Flasche geht das ja auch.

- Bedienung möglichst komplett über den Touchscreen,

- bei neuer Version nur Änderungen in der App erforderlich.

Die Gehäuseproduktion könnte über längere Zeit stabil und wegen der höheren

Stückzahl deutlich preiswerter sein. Warum soll das nicht gehen?

Und die chinesischen Entwickler aus Zhuhai haben schnell gehandelt

und 2023 das DiveVolk-Gehäuse entwickelt. Man

könnte meinen, sie hätten meine obigen Vorschläge angenommen, Aber so vermessen bin ich

nicht.

Sie haben's einfach so gemacht, weil es vernünftig ist!

- passfähig für viele Smartphones

von Intel, Samsung, Huawai,...

ev. über Adapter,

- keine Durchführungen im Gehäuse, Bedienung nur über Touchscreen,

auch unter Wasser, Einsatz bis 60 m Tiefe,

- volle Telefonnutzbarkeit über Wasser,

- viel Zubehör gegen Aufpreis, keine Beschränkungen bei Apps,

- alles Weitere in der Beschreibung des Teils bei den Anbietern,

- Preis ab 249 Euro (02/2024), in D verfügbar,

Mal sehen, was draus wird? |

|

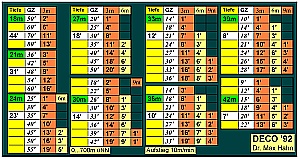

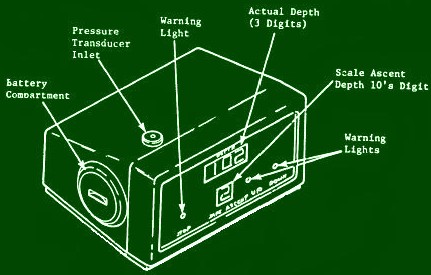

DCIEM

Mark

DCIEM

Mark

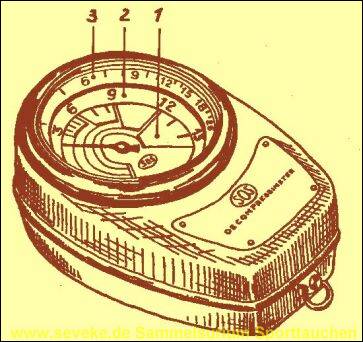

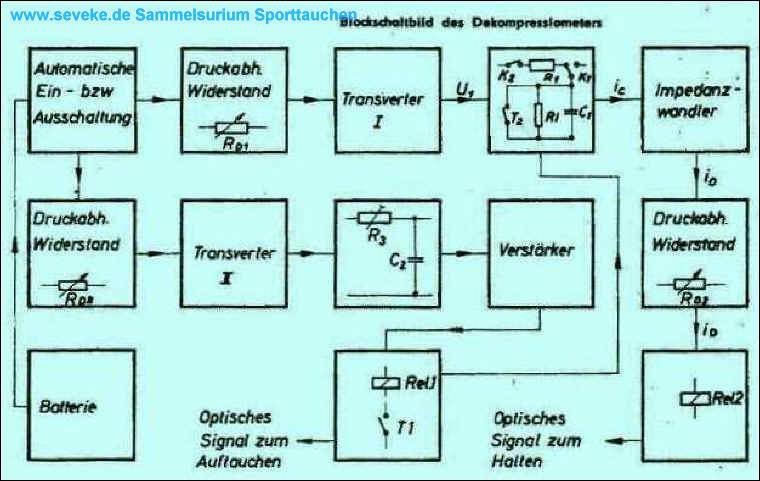

Der erste elektrischer Analog-Rechner als

Decomputer war 1963 der Tracor

Der erste elektrischer Analog-Rechner als

Decomputer war 1963 der Tracor

1981 kehrte dann NewTec, wie KyberTec inzwischen hieß, wieder zur

Echtzeit-Dekomodell-Rechnung (Kidd-Stubbs) zurück und brachte den CyberDiverIII heraus, der ansonsten

wie der CyberDiver II war.

1981 kehrte dann NewTec, wie KyberTec inzwischen hieß, wieder zur

Echtzeit-Dekomodell-Rechnung (Kidd-Stubbs) zurück und brachte den CyberDiverIII heraus, der ansonsten

wie der CyberDiver II war.

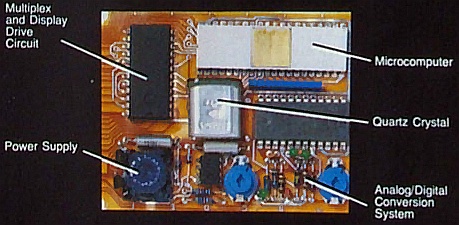

Ebenfalls 1983 taten sich die beiden Firmen US Divers und Oceanic zusammen, weil sie

wohl nicht die letzen ohne TC sein wollten ;-)) und investierten etwa 1,5 Millionen Dollar

in die Entwicklung eines Tauchcomputers. Er erschien allerdings erst 1987 auf dem Markt,

natürlich unter zwei verschiedenen Namen, DataScan 2 von US Divers und DataMaster II von Oceanic.

Ebenfalls 1983 taten sich die beiden Firmen US Divers und Oceanic zusammen, weil sie

wohl nicht die letzen ohne TC sein wollten ;-)) und investierten etwa 1,5 Millionen Dollar

in die Entwicklung eines Tauchcomputers. Er erschien allerdings erst 1987 auf dem Markt,

natürlich unter zwei verschiedenen Namen, DataScan 2 von US Divers und DataMaster II von Oceanic.