Tauchtechnik wurde in der

1949 aus der sowjetischen Besatzungszone des Kriegsverlierers Deutschland gegründeten DDR

(Deutsche Demokratische Republik) im VEB Medizintechnik Leipzig unter den Firmenmarken MEDI

bzw. später MLW (VEB Stammbetrieb im Kombinat Medizin-,

Labor- und Wägetechnik) hergestellt.

Dafür gab es dort allerdings keine direkten Traditionen. Der dominierende

Hersteller von Tauchgerätschaften in Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg war Dräger in

Lübeck gewesen. Und diese Firma war jetzt nach der Teilung in der BRD (Bundesrepublik

Deutschland), die auch 1949 aus den Zonen der westlichen Besatzungsmächte gebildet worden

und auf einmal ein anderer Staat war. Die DDR bemühte sich, mal mehr, mal weniger, von

der aufblühenden westdeutschen Wirtschaft unabhängig zu werden und wollte/musste dabei

weitgehend ohne Importe von u.a. Tauchtechnik aus dem Westen auskommen.

Dies geschah einerseits aus ökonomischen Gründen, man hatte nicht genug ''harte

Devisen'' für den Import. Andererseits hatte diese Technik eine gewisse militärische

Bedeutung und unterlag damit dem im Kalten Krieg von den Westmächten verordneten

Lieferembargo.

--> Tauchtechnik wurde innerhalb des sozialistischen Lagers auch

nicht von anderen Ländern angeboten, zumindest nicht in ausreichender Menge. Also musste

man in der DDR selbst etwas aus dem Boden stampfen, zunächst natürlich für den

militärischen und professionellen Bedarf.

Feinmechanische

und medizintechnische Produktion gab es in Leipzig. 1948 waren mehrere

Firmen durch staatliche Verordnung zum VEB Medizintechnik Leipzig

zusammengeschlossen worden (VEB = VolksEigener Betrieb).

Die wichtigste Firma dabei war die Nitzsche AG. Die geht auf die

1903 gegründete Leipziger Firma Johannes Nitzsche, Kinematographen und Filme, zurück,

die u.a. kinematographische Apparate fabrizierte. Nitzsche (1879-1947) konstruierte selbst

Filmprojektoren (Vitagraph, Saxonia, Matador) und stellte sie mit seiner Firma her (ab

1921 Nitzsche Apparatebau AG).

|

|

1933 musste Nitzsche wegen finanzieller

Probleme an den Konkurrenten Zeiss Ikon aus Dresden verkaufen. 1938 kaufte die Kieler

Anschütz GmbH die Firma.

Nach Kriegsende 1945 erfolgte dann die Sequestrierung (Zwangsverwaltung) durch die

SMAD (Sowjetische Militäradministration), da man kriegswichtige Geräte (u.a.

Kreiselkompasse) hergestellt hatte.

Das waren dann also die Traditionen der Tauchgeräte-Produktion in der

DDR, genauer in Leipzig. Das waren dann also die Traditionen der Tauchgeräte-Produktion in der

DDR, genauer in Leipzig. |

|

|

1952 wurde der VEB

Medizintechnik der Hauptverwaltung Feinmechanik-Optik zugeordnet und verwendete bis 1969

das Logo MEDI.

1952 - 1958 Hauptverwaltung Feinmechanik-Optik,

1958 - 1967 VVB Mechanik,

1967 - 1969 VVB Medizin-, Labor- und Wägetechnik

(VVB = Vereinigung volkseigener Betriebe)1970

bildete sich dann der VEB Kombinat Medizin-, Labor- und Wägetechnik, und

das Logo änderte sich zu MLW. |

Zeitleiste MEDI Leipzig aus dem

Sächs. Staatsarchiv, Klick vergößert |

|

In diesem Jahr waren viele weitere, bisher noch

private bzw. halbstaatliche, überwiegend leistungsfähige Betriebe dem volkseigenen

Sektor angegliedert worden, mit sanftem bis gewaltsamem Druck. Das Kombinat (Konzern)

wurde neu durchorganisiert.

Der VEB Medizintechnik wurde der sog. Stammbetrieb dieses Kombinates. Die

Wägetechnik verkrümelte sich dann aus der Bezeichnung, das Logo blieb aber so.

Medizin- und Atemschutztechnik bildeten die Schwerpunkte der Produktion des

Kombinates, tauchtechnische Artikel waren nur ein Nebenzweig.Firmensitz von MEDI in Leipzig, Flemmingstraße 43-45,

nach der Wende rekonstruiert, aber 2013 fast leerstehend |

|

Die tauchtechnische Produktion bei

MEDI begann 1953-54 mit der MEDI-Nixe, einem einfachen

O2-Kreisel.

Die Initialisierung dazu kam von der allmächtigen SMAD, die von einem Land mit

U-Boot-Retter-Traditionen einfach erwartete, dass man auch O2-Kreisel könne. Wer in

Leipzig der Erfahrungsträger war, ist leider im Dunkel der Geschichte geblieben.

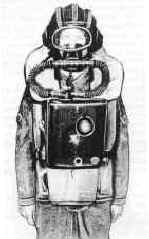

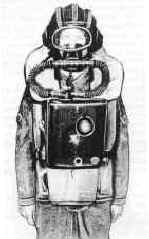

Die Nixe wurde bis etwa 1959 produziert.Als weiterer Rebreather folgte, allerdings erst ab 1970, das RG-UF/M,

ebenfalls ein Sauerstoff-Kreislaufgerät, das eigentlich als Retter für Panzer-UW-Fahrten

eingesetzt und bis 1989 in relativ großer Stückzahl produziert wurde.

Ende der 50er Jahre kam dann das erste PTG mit

Kompaktregler, das MEDI713. Es wurde auch in andere RGW-Länder (Rat für Gegenseitige

Wirtschaftshilfe) wie z.B. die CSSR (Tschecho-Slowakische Sozialistische Republik)

exportiert.

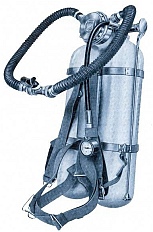

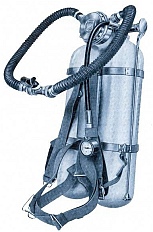

Diesem folgte ab 1964 das modulare (1- bis

3-Flaschen-Geräte) Hydromat-PTG (Pressluft-Tauchgerät), zunächst mit dem  zweistufigen Kompaktregler Hydromat und ab 1970 parallel dazu mit dem

Einschlauch-Regler Hydromat66.. zweistufigen Kompaktregler Hydromat und ab 1970 parallel dazu mit dem

Einschlauch-Regler Hydromat66.. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Panzerretter oder

O2-Kreisel RG-UF/M |

Hydromat mit VGM |

1-Schlauch-Regler Hydromat 66 |

Anzug Pinguin |

Taucherhelm MEDI |

Daneben produzierte man auch Flaschenventile,

Tragegestelle, Vollgesichtsmasken, den Trockentauchanzug Pinguin und sogar schwere

Taucherhelme und Anzüge.

Die konstruktive Entwicklung von Tauchtechnik lief bei MLW immer auf ziemlich kleiner

Flamme. Am liebsten hätte die Verwaltung es ganz sein gelassen, denn es entstanden keine

Exportgüter, die zumindest in den Entwicklungsländern hätte Devisen einbringen können.

Mit der Medizin- und der Atemschutztechnik sah es da schon anders aus. 1974

wurde deshalb die Produktion der Hydromat-Familie ziemlich abrupt eingestellt. Den

bleibenden kleinen professionellen Zuwachsbedarf deckte man über Importe ab. Private

Nutzer tauchten entweder mit den alten Geräten oder bauten sich selbst etwas (z.B.

Poseidon-Clones in erheblichen Stückzahlen, s.u.).

Nur die RG-UF/M waren LVO-Aufgabe (LandesVerteidigungsOrganisation), man brauchte sie

für den Einsatz bei der NVA (Nationale VolksArmee). Also lief deren Fertigung bis

zur Wende 1989 weiter.

Die geringe Entwicklungskapazität, die Unsicherheit

durch fehlende Tradition und der Mangel an modernen Materialien und Technologien führten

dazu, dass man nicht zu innovativen Produkten kam.

Die Konstrukteure bei MEDI und auch Leute von außen hatten schon gute Ideen, aber

für die Realisierung blieb man lieber auf der sicheren Seite und empfand bewährte

Produkte unter Beachtung der eigenen technologischen Möglichkeiten nach.

|

Links der Draeger PA 61/II,

rechts der Hydromat 1 von MEDI, aber die Umsetzung war immerhin kreativ.

Hauptprobleme waren der Einsatz von Buntmetallen, der galvanische Oberflächenschutz und

moderne Werkstoffe für Dichtungen, Schläuche, Tragegurte usw. |

|

Man arbeitete

deshalb möglichst mit Hartgewebescheiben statt Nullringen, mit Takelgarn statt

Kabelbindern usw.. Das Ergebnis konnte sich trotzdem sehen lassen, der

Hydromat-Kompaktregler gehört in seiner Klasse meiner Meinung nach zu den besten. Aber

welweit wurde schon mit moderneren Reglern getaucht, als wir noch mit dem

Hydromat-Zweischlauch unterwegs waren. Beim Hydromat66 war es dann wieder

ähnlich. Die Verwandschaft mit dem Westcousin Dräger Secor ist nicht zu übersehen. Man arbeitete

deshalb möglichst mit Hartgewebescheiben statt Nullringen, mit Takelgarn statt

Kabelbindern usw.. Das Ergebnis konnte sich trotzdem sehen lassen, der

Hydromat-Kompaktregler gehört in seiner Klasse meiner Meinung nach zu den besten. Aber

welweit wurde schon mit moderneren Reglern getaucht, als wir noch mit dem

Hydromat-Zweischlauch unterwegs waren. Beim Hydromat66 war es dann wieder

ähnlich. Die Verwandschaft mit dem Westcousin Dräger Secor ist nicht zu übersehen.

Es wurde außerdem auch kein modernes Zubehör produziert. Weder moderne Masken,

Flossen, Nassanzüge oder Tarierwesten standen aus DDR-Herstellung zur Verfügung.

Hinzu kamen in der DDR auch noch die

sehr langen Entwicklungszeiten bis zur Produktionseinführung einer Idee, bedingt durch

Mangelerscheinungen in Technologie und Materielbereitstellung und auch durch eine

erhebliche Bürokratie. Die Nachentwicklung von schon auf dem Markt befindlichen Produkten

plus diese Verzögerungen verhinderten schon rein zeitlich die Konkurrenzfähigkeit der

Erzeugnisse auf dem Weltmarkt. Tauchtechnik von MLW in den Jahren von 1954 bis 1974 diente

also nur zur Deckung des Eigenbedarfs in der DDR. Hinzu kamen in der DDR auch noch die

sehr langen Entwicklungszeiten bis zur Produktionseinführung einer Idee, bedingt durch

Mangelerscheinungen in Technologie und Materielbereitstellung und auch durch eine

erhebliche Bürokratie. Die Nachentwicklung von schon auf dem Markt befindlichen Produkten

plus diese Verzögerungen verhinderten schon rein zeitlich die Konkurrenzfähigkeit der

Erzeugnisse auf dem Weltmarkt. Tauchtechnik von MLW in den Jahren von 1954 bis 1974 diente

also nur zur Deckung des Eigenbedarfs in der DDR.

Aber selbst das blieb eine Illusion. Zwischen dem militärischen und professionellen

und dem privaten Bedarf stand in der DDR noch der der GST (Gesellschaft für Sport und

Technik, Ausbildungsorganisation für den Tauchsport) und der Tauchklubs der wichtigen

Industriebetriebe, den ''Zentren der Arbeiterklasse'', und der ''Organe''.

Selbst die litten permanent an Gerätemangel für die Ausbildung. Lehrgänge an den

Seesportschulen wurden nach Verfügbarkeit von Geräten beschickt. Die Ablösung der

MEDI713 durch die Hydomat-Serie zog sich über Jahre hin.

Für den privaten Bedarf von Sporttauchern in der DDR blieb

von dieser Produktion daher kaum etwas übrig. Solche Anzeigen wie nebenstehend konnten

meist nur ein müdes Lächeln erzeugen. Und andere Hersteller für TG gab es nicht. Als

Konsumgut waren sie auch über die anderen sozialistischen Länder praktisch nicht zu

bekommen.

Neben den ökonomischen Zwängen resultierte das aber auch aus dem überzogenen Misstrauen

von Regierungsstellen, das sie auch Segelflugzeugen, Drachen- und Hochseeseglern

entgegenbrachten.  Solche Geräte konnten dafür genutzt werden, um die Grenze

zum Westen zu überwinden. Die Relevanz solcher "technischen Republikflucht" in

der Statistik war allerdings verschwindend gering, einige Fälle aber spektakulär. Solche Geräte konnten dafür genutzt werden, um die Grenze

zum Westen zu überwinden. Die Relevanz solcher "technischen Republikflucht" in

der Statistik war allerdings verschwindend gering, einige Fälle aber spektakulär.

Was

blieb, war also die private Konkurrenz für MLW, der Eigenbau von Tauchtechnik. Das war

für viele selbstverständlich und wurde selbst in der Tauchsportzeitung der DDR, der

POSEIDON, lange Zeit propagiert (Bild rechts). Gebaut wurde die gesamte Palette,

2-Schlauch- und 1-Schlauch-Regler, Anzüge, Flossen, Fotoapparate und Schmalfilmkameras,

Kompressoren, Scooter, Orientierungsgeräte,... Es fand auch ein reger Austausch statt.

Woher bloß das ganze Material kam? Was

blieb, war also die private Konkurrenz für MLW, der Eigenbau von Tauchtechnik. Das war

für viele selbstverständlich und wurde selbst in der Tauchsportzeitung der DDR, der

POSEIDON, lange Zeit propagiert (Bild rechts). Gebaut wurde die gesamte Palette,

2-Schlauch- und 1-Schlauch-Regler, Anzüge, Flossen, Fotoapparate und Schmalfilmkameras,

Kompressoren, Scooter, Orientierungsgeräte,... Es fand auch ein reger Austausch statt.

Woher bloß das ganze Material kam?

MLW hat das alles nicht bewegt. Zu eng waren die Zwänge

durch die zunehmend kollabierende Wirtschaft.

|

Nach der Wende 1990

wurde das Kombinat MLW von der Treuhand zerschlagen (Org. zur Abwicklung der volkseigenen

Industrie der untergegangenen DDR). Die

restliche Tauchtechnik verschwand mit vielen anderen Produkten in den

Schrottpressen. Kleine Nachfolgebetriebe von MLW sind die Leipziger Firmen

Medizintechnik GmbH und Medizin- und Atemschutztechnik.

1999 stellte die Fraunhofer-Gesellschaft in einem Gutachten

im Auftrag der Sächsischen Regierung fest:

|

| Foto: www.rottenplaces.de |

Die Medizintechnik besitzt in Sachsen traditionsgemäß einen

hohen Stellenwert. Bis zum Jahre 1990 wurde der Industriezweig wesentlich durch

Großbetriebe wie Transformatoren- und Röntgenwerk (TUR) Dresden, Medizin- Labor- und

Wägetechnik (MLW) Leipzig und Meßgerätewerk Zwönitz mit insgesamt mehr als 10.000

Beschäftigten geprägt. 1991 betrug die Anzahl der Betriebe in der Medizintechnik knapp

20, bei einer Anzahl von insgesamt 4.200 Beschäftigten. In den folgenden Jahren bis 1995

ist die Anzahl der Beschäftigten auf etwa 1.800 zurückgegangen. Im

Anschluss an die Phase von Privatisierung, Aus- und Neugründungen entwickelte sich die

Medizintechnik bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einer mittelständischen Struktur, die

durch Kleinbetriebe getragen wird.

Tja, aber an Sporttauchtechnik ist ja jetzt kein Mangel... |

Hinzu kamen in der DDR auch noch die

sehr langen Entwicklungszeiten bis zur Produktionseinführung einer Idee, bedingt durch

Mangelerscheinungen in Technologie und Materielbereitstellung und auch durch eine

erhebliche Bürokratie. Die Nachentwicklung von schon auf dem Markt befindlichen Produkten

plus diese Verzögerungen verhinderten schon rein zeitlich die Konkurrenzfähigkeit der

Erzeugnisse auf dem Weltmarkt. Tauchtechnik von MLW in den Jahren von 1954 bis 1974 diente

also nur zur Deckung des Eigenbedarfs in der DDR.

Hinzu kamen in der DDR auch noch die

sehr langen Entwicklungszeiten bis zur Produktionseinführung einer Idee, bedingt durch

Mangelerscheinungen in Technologie und Materielbereitstellung und auch durch eine

erhebliche Bürokratie. Die Nachentwicklung von schon auf dem Markt befindlichen Produkten

plus diese Verzögerungen verhinderten schon rein zeitlich die Konkurrenzfähigkeit der

Erzeugnisse auf dem Weltmarkt. Tauchtechnik von MLW in den Jahren von 1954 bis 1974 diente

also nur zur Deckung des Eigenbedarfs in der DDR. Was

blieb, war also die private Konkurrenz für MLW, der Eigenbau von Tauchtechnik. Das war

für viele selbstverständlich und wurde selbst in der Tauchsportzeitung der DDR, der

POSEIDON, lange Zeit propagiert (Bild rechts). Gebaut wurde die gesamte Palette,

2-Schlauch- und 1-Schlauch-Regler, Anzüge, Flossen, Fotoapparate und Schmalfilmkameras,

Kompressoren, Scooter, Orientierungsgeräte,... Es fand auch ein reger Austausch statt.

Woher bloß das ganze Material kam?

Was

blieb, war also die private Konkurrenz für MLW, der Eigenbau von Tauchtechnik. Das war

für viele selbstverständlich und wurde selbst in der Tauchsportzeitung der DDR, der

POSEIDON, lange Zeit propagiert (Bild rechts). Gebaut wurde die gesamte Palette,

2-Schlauch- und 1-Schlauch-Regler, Anzüge, Flossen, Fotoapparate und Schmalfilmkameras,

Kompressoren, Scooter, Orientierungsgeräte,... Es fand auch ein reger Austausch statt.

Woher bloß das ganze Material kam?